가짜뉴스로 인한 피해는 유명인, 기업뿐 아니라 선량한 일반 소비자들도 예외가 아니다. 피해는 경제적·사회적 비용, 정신적 피해, 사기 피해 등 여러 형태로 나타난다.

2018년 현대경제연구원 분석에 따르면, 가짜뉴스로 인한 총 경제적 비용은 연 30조 900억 원에 달하는 것으로 추정된다. 이 중 개인, 기업 등 당사자 피해가 22조 7700억 원, 사회적 피해가 7조 3200억 원으로 각각 추산된다. 개인은 명예훼손, 정신적·경제적 손실을, 기업은 영업 손실 및 매출 감소 등의 형태로 피해를 본다.

가짜뉴스는 경제적 불확실성을 높여 단기적인 실업률 증가, 산업 생산 감소, 소비자 지출 위축 등 경제 전반에 악영향을 미칠 수 있다. 이것 역시 시민으로서 일반 소비자들이 입는 피해에 해당한다.

구체적인 소비자 직접 피해 사례는, SNS 등에서 가짜 제품 후기 즉 조작 리뷰를 보고 효과가 있을 것으로 믿고 제품을 구입했다가 부작용을 겪는 경우가 있었다. 다이어트 제품 복용 후 구토·두드러기가 난 경우다. 환불을 거부하거나 후기를 조작한 업체에 과징금이 부과된 사례도 있다.

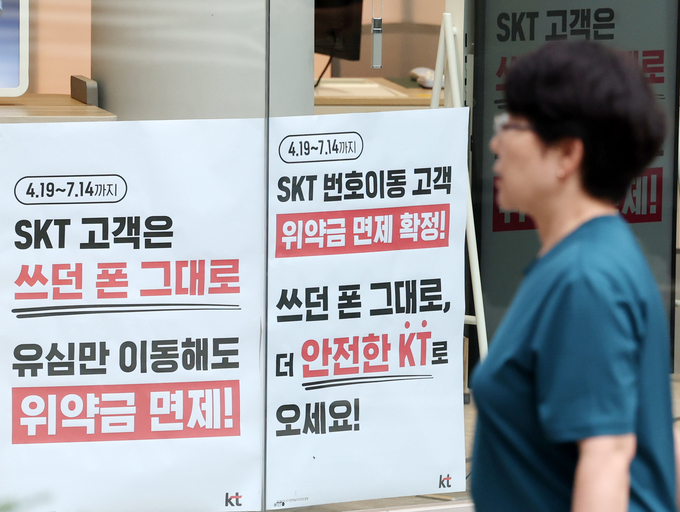

최근에는 SK텔레콤 유심 해킹 관련 가짜뉴스가 퍼지면서 실제로는 없던 금융 피해가 있었다고 소문이 돌았고, 이로 인해 소비자 불안이 피싱 등의 2차 피해로 이어질 뻔한 사례가 존재했다. 미확인 정보 확산이 사회불안과 혼란을 키우고, 정보 취약계층(고령층 등)이 추가 피해에 노출된다.

이외에도 가짜뉴스는 신체적 피해(가짜 의료 정보), 사기(피싱·보이스피싱 등), 소비자 의사결정 왜곡 등 복합적인 문제로 이어질 수 있다. 한 업계 관계자는 "미디어 소비자의 정보 식별·비판 능력 강화와 신속한 법·제도적 대응이 핵심적"이라고 지적하면서 "근거 없는 코로나19 치료법 등 가짜뉴스가 시민 불안 조성과 사회 신뢰 저하, 공동체 내 갈등 심화 등 더 광범위한 사회적 피해를 유발한다"고 우려했다.

송원근 기자